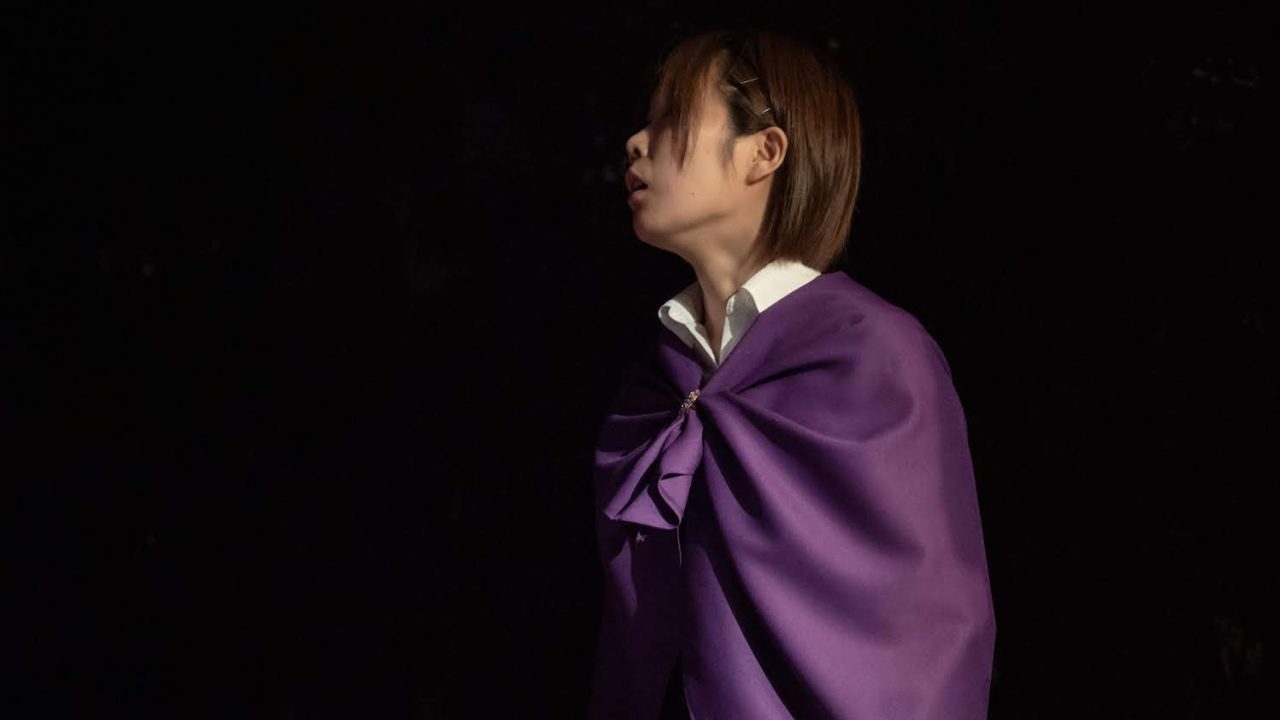

梨沢千晴が外部出演いたします!

いつも劇団新和座にご声援いただきましてありがとうございます!!

この度、梨沢千晴が「正心 〜甲賀望月の忍び〜」という舞台に出演させていただくことになりました!

梨沢本人もものすごく気合が入っております!!!

ぜひとも皆様、お運びのほど、ご検討よろしくお願いいたします!

あらすじ

人々を苦しめる闇の衆。

真相を知った甲賀と伊賀、双方の忍びが正心の名の下に立ち上がる。

殺陣あり!歌あり!ダンスあり!

今宵、忍び達のアツイ戦いの幕が切って落とされる!

公演詳細

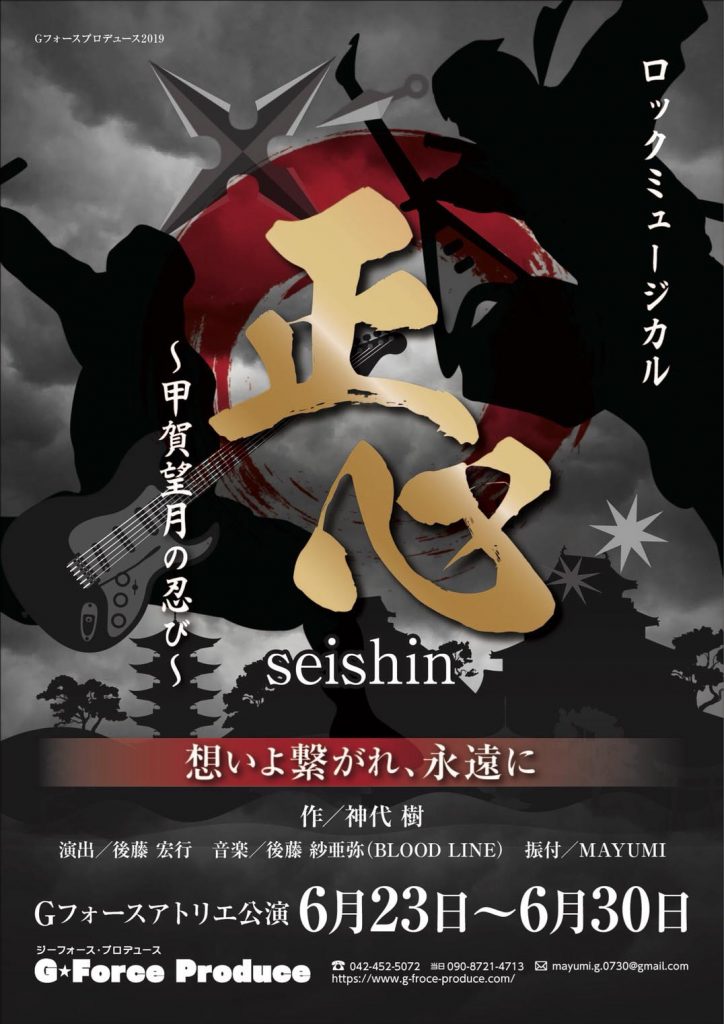

Gフォースプロデュース2019

正心

〜甲賀望月の忍び〜

スタッフ

作 神代 樹

演出 後藤宏行

音楽 後藤紗亜弥(BLOOD LINE)

振付 MAYUMI

衣装 ちさく

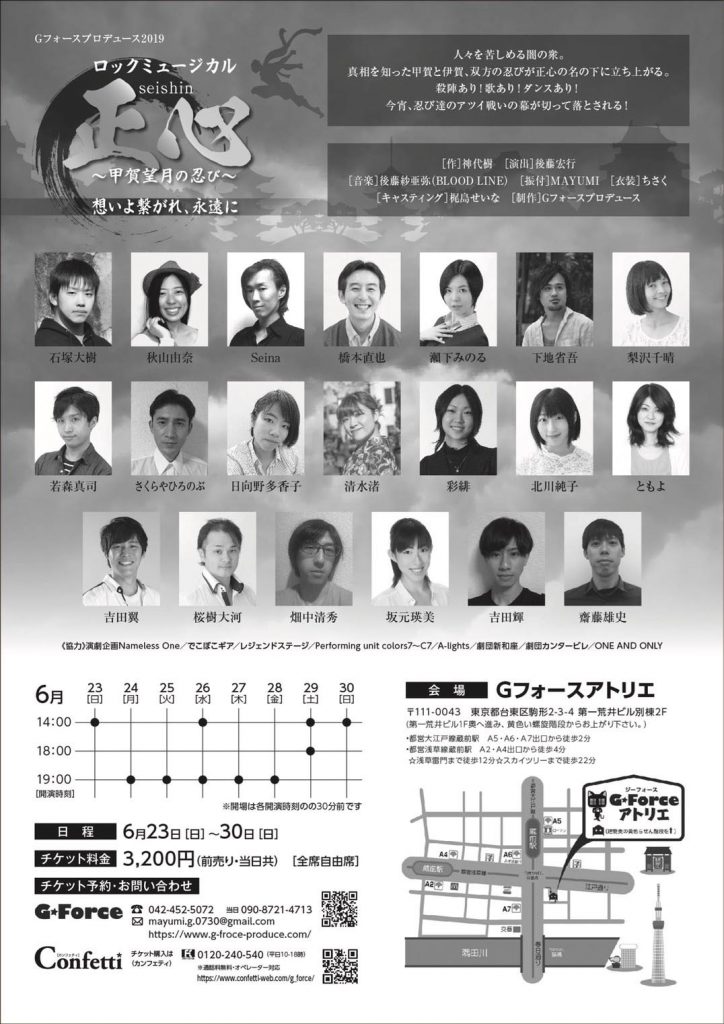

キャスティング 梶島せいな

公演日程

6月

23日14時

24月19時

25火19時

26水14時 19時

27木19時

28金19時

29土14時 18時

30日14時

全10回

チケット料金

¥3.200

前売り・当日共

全席自由席

チケットのご予約、お申込み、公演のお問い合わせは

劇団新和座へのメール、(info@shinwaza.com)までお願いいたします。

追加情報などは、このブログでまたお知らせいたします!

梨沢千晴、がんばります!!

どうぞ皆様、ご声援、お運びのほど、よろしくお願いいたします☆☆